长安大学三下乡:耀州窑在陈炉当代的传承

为了深入贯彻落实团中央有关文化、科技、卫生三下乡的号召,长安大学“赓续红色基因,产业带动振兴”社会实践队于8月10日开展在陈炉古镇的第二天社会实践,准备探索古镇陶瓷的秘密。

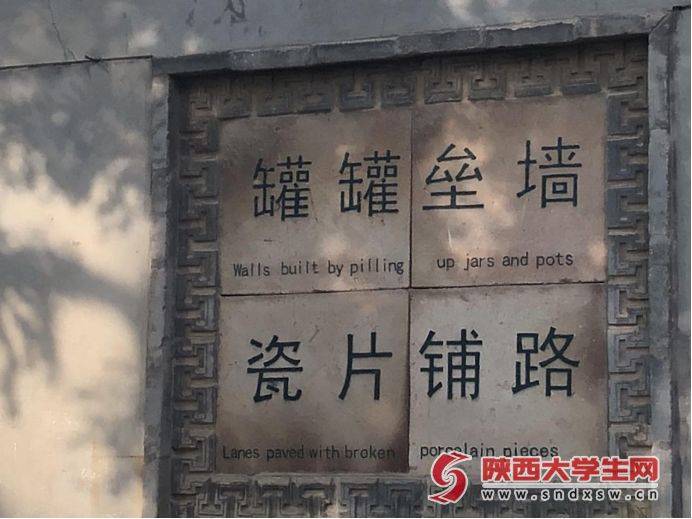

“罐罐垒墙,瓷片铺路”便是对陈炉日常生活的最好写照,到处都是陶瓷文化。乡间的路上多有陶瓷瓷片,居民的院墙也多由瓦罐垒起,屋檐之上有着许多的陶瓷装饰品。尤其街头,随处可见售卖陶瓷的商户,和石椅上用作点缀的瓷片。据当地村民介绍,这里有着14家陶瓷加工坊,其中的“中国耀州窑陈炉陶瓷厂”为国营企业,其他如王家瓷坊,李家瓷坊等其余13家均为个人经营。

实践队在李家瓷坊了解到,李家瓷坊传承至今已有10代,有着高超的制造工艺。其传人更是有着国家非物质文化遗产传承人的身份,受到国务院聘请,有着许多的国家级奖项,有着许多的优秀产品。

在国营工厂的走访中,我们发现国营工厂较之于其他工厂有着更为完整和先进的陶瓷制作产业链和设备。一条完整的陶瓷生产链有着球磨、泥浆贮存、制作、成型、雕花、干燥、施釉、抛光等流程,负责雕花的工人也十分娴熟,生产出的瓷器造型优美、颜色鲜艳,十分引人注目。其中最有名的要数“倒流壶”,其因壶底中心有一通心管,又称内管壶,始于春秋时期,流传于唐宋,完善于清朝。倒流壶奇特的构造,巧妙的内部设计,充分体现了古代能工巧匠的智慧与创造力,是我国陶瓷艺术中的代表作之一。

虽然当地的青壮劳动力稀少,但所幸这里的陶瓷文化终归是有着优秀的传承,不曾中断。当地陶瓷产业的发展也对于当地的产业振兴发挥了无与伦比的作用。晚霞逐渐染红天空,实践队员们的暑期实践活动也落下帷幕。一天的古镇走访,让实践队员们对耀州瓷的历史和生产有了进一步了解,队员们为老祖宗们传承下来的手艺感到惊叹,每一款瓷器上,都流动着匠师艺人们的灵魂。瓷器来自泥土,似乎为了赶赴一场前世的约定,完成一次生命的燃烧。凝视瓷器,就如同凝视生命,以及由远古而来的迟缓的脚步。

西农学子对话合阳面花非遗传承人:面里生花,指尖传情

面里生花,指尖传情:对话合阳面花非遗传承人 在关中平原东北部的合阳县,有一种用面团制作的独特艺术品——合阳面花。它不仅是逢年过节、婚丧嫁娶时必不可少的点睛之笔,更承载着深厚的文化底蕴与民间智慧。近日,西北农林科技大学研究生助力团成员专访了合

西安交通大学微电子 2503 团支部开展多馆联动红色革命

为深入推进爱国主义教育,引导师生在实地走访中触摸革命历史、感悟,西安交通大学微电子2503团支部同学利用国庆假期时间参观当地革命纪念馆,先后走进西安办事处纪念馆、延安革命纪念馆、哈达铺革命长征纪念馆,西安事变纪念馆,辽沈战役纪念馆,杨虎城将军

深耕产学研融合,砥砺创新新征程

为深入践行学校产学研融合的教育理念,拓宽团员视野,激发创新热情,近日,西安交通大学微电子2503团支部组织全体团员前往中国西部科技创新港开展参观学习活动。团员们先后走进科研平台、创新展厅与校企合作实验室,在实地探访中感受科技前沿脉动,在交流互

“镜语乡音·情暖乡梓”③丨人工智能学院三下乡“镜语

为积极响应乡村振兴战略的时代号召,让青春在乡土大地上绽放绚丽之花,2025年7月3日下午,人工智能学院“镜语乡音”青年实践团怀揣着满腔热忱,走进鸿凤村黄桃基地以专业技能为笔,以实干担当为墨,绘就乡村振兴的青春画卷。 在黄桃基地里,实践团成员化身“

“镜语乡音·情暖乡梓”①丨人工智能学院三下乡“镜语

七月流火,青春如歌。2025年7月2日下午,怀揣着对乡村振兴的赤诚向往,“镜语乡音”青年实践团踏上了重庆市万州区恒合土家族乡鸿凤村的土地。在团队负责人的带领下,他们走进鸿凤村村委会,与村支部何书记共赴一场关于文化传承与乡村发展的深度对话,以青春